Historia de la Chaya

Te presentamos una investigación exclusiva a la cual tuvo acceso www.LaRiojaChayera.com.ar

Contamos con la autorización del autor y su correspondiente derecho de autor. La utilización de este material es de uso didáctico con sustento académico y su preproducción pública de manera total o parcial es exclusiva del autor y de www.LaRiojaChayera.com.ar

Capítulo I

La Chaya Riojana

Cuando se habla de La Rioja folclórica, no se puede dejar de asociarla a La Rioja Chayera. Y cuando se habla de la chaya, se habla esencialmente del ritmo, de un mensaje hecho poesía, de una festividad ancestral.

Y aquel ritmo tiene lo que podríamos calificar de un misterioso atractivo. Ocurre a quienes los escuchan siente atrapado por él y difícilmente pueda explicarse el porqué. El acaso el secreto este en su alquimia, en ese mensaje dolido, que brota de los mismos hontanares de la raza y ese ritmo juguetón, alegre, que amalgamado produce un efecto sensorial intenso.

Resulta muy difícil rastrear los orígenes de la chaya y de la fiesta que lleva ese nombre. Algunos investigadores, se han ocupado del tema, pero no son muy conocidos trabajos profundos, que brinden un panorama completo. A lo largo de este trabajo recurrimos algunas notas o escritos de autores conocidos y otros no tantos, pero es necesario destacar aquí los aportes de los autores contemporáneo: El Padre Martín Horacio Gómez, Don Teófilo Selindo Mercado, dos inquietos riojanos, que de diversos ángulos se preocupan por el conocer y hacer conocer las cosas de la tierra y del hombre que lo transitan y también Adolfo “Pancho” Cabral, músico compositor e investigador de nuestras cosas.

Testimonio recogido en diversos puntos del territorio riojano, remontan los orígenes de la chaya a la civilización de la cultura La Aguada, y señalan que este ritmo nace como un ritual de molienda.

En nuestros tiempos esta festividad está muy ligada al carnaval, pero ellos se producen a partir de la época precolombina pues – como queda dicho – en la América anterior a la Colonización ya se cantaba esos ritmos y se celebraba tal festividad, que no es sino la fiesta de la madurez del verano y de la cosecha del maíz, coincidente con la fiesta saturnales romanas y de Baco, el dios pagano del vino, anteriores a la era cristiana.

Es por el mes de febrero cuando se celebra la fiesta de la chaya. Una fiesta de sana estridencia, expresión de acendrado sentimiento tradicionalista riojano, con aquella música de maíz secular nutriendo el corazón de estas tierras de las montaneras, del olivo, del vino” dulzón y fiestero”. La Rioja del Pujllay.

La chaya fiesta popular riojana por antonomasia, nunca fue un rito diabólico, como el carnaval de otras partes del mundo, ni guardado en sus contenidos y melodía reminiscencia algunas de aquellas conmemoraciones paganas que nos habla la historia de otras civilizaciones.

Su origen aborigen y su mestizaje con las tradiciones hispánica lograran que llegaran a nosotros como la celebración de la alegría del pueblo, como un grito de amor a la tierra como un mensaje de fraternidad. La chaya es una de las formas autóctonas con que La Rioja se encuentra con las raíces de su identidad, a través de un ritmo cadencioso y alegre.

Capítulo II

La Civilización de La Aguada

Los orígenes de la chaya se remontan al florecimiento de la civilización de La Aguada, un rico proceso cultural que se registra hace unos 1.500 años.

Tuvo como asentamiento una amplia zona del Noroeste, del sur del Valle Calchaquí, en Salta, hasta el norte de San Juan.

El antropólogo Rex González sitúa la aparición de la cultura Aguada hacia el Siglo VI, es decir alrededor del año 500 de la era cristiana aproximadamente. Muestra un importante desarrollo y marca un verdadero jalón dentro del proceso cultural.

Los estudios permitieron integrar, el conocimiento de una cultura de un gran desarrollo artístico en su cerámica y que exhibía notables excelencias tecnológicas.

Capítulo III

La Chaya

Chaya proviene de un culto aborigen que nada tiene que ver con el carnaval europeo, pero sí, en ello podemos apreciar un gran parecido en los rituales. Es una fiesta por lo cual se elude a la muerte, por intermedio del disfraz y con la harina en la cara asemeja a la palidez de la muerte, quien lo busca en los corsos y no los encuentras, muy contrario al significado del carnaval, pero sí muy cercano al ritual que se realizaba, no solo en Europa sino en todas las distintas culturas anteriores de los diversos pueblos, también acá, en nuestra provincia se realizaba una fiesta con idénticos rituales y distintos significados, la chaya para hablar de ella es indispensable recordar su historia, su tradición, sus costumbres, o mejor dicho, la de un pueblo que se inicia en una circunducción de cadenas montañosas, donde sus exploradores llegaron buscando el abrigo de esos cerros para hacer más fácil la conquista de sus moradores que unido a un mismo origen y cultura se encuentra agrupadas.

Se puede apreciar un valle que provee de tierras fértiles y ricas en minerales como lo son los pueblos más antiguos como Malligasta, Anguinán, Nonogasta y Vichigasta, lugares que fueron sometidos por Don Jerónimo Luis de Cabrera hijo, del gobernador de Córdoba del Tucumán, en busca de pacificación de habitantes de Famatina huayo y es allí donde encontramos el sabor de las cosas, o mejor dicho dónde nace la esencia, porque del diario y cotidiano accionar este gentío, nacía esta festividad de la fertilidad, o sea, nuestro pueblo tenía un gran amor y un amplio concepto de las dos fuerzas, la telúrica y la cósmica, de esta última conocida como un signo masculino que son el agua, el sol, el aires, elementos fundamentales que dan preñez a la Pachamama, todo es legado incluyendo el sembradío en terrazas, el pucará, y el famoso camino del Inca, que pasa cerca de nuestro pueblo, implica la riqueza y un legado que ellos recogen, porque a través de esas profundidad filosófica con un sistema de vida, que les permitía la observación de los acontecimientos, que les ofrecía la naturaleza, como por ejemplo el algarrobo que a fines de diciembre o principio de enero debían trasladarse de un lugar a otro en busca de su fruto que les servía de alimento. En esos lugares debían improvisar ranchos de cuatros horcones con techos de paja o a las sombras de planta, siendo allí donde se efectuaban las reuniones e iniciaban los preparativos para efectuar los mencionados rituales al finalizar esa cosecha harían su festividad, que consistía en el ofrecimiento para la nueva gestión del florecimiento de la Pachamama.

“La Pachamama: kusiya – kusiya, es la invocación, hoy en día mismo, del calchaquí a la madre tierra para la felicidad de cualquier empresa. Se demanda su protección materna; es la diosa femenina, que produce, que engendra. A ella se le invoca antes de sembrar, cuando salía de caza y en algunas enfermedades”. Basado en un escrito de Adán Quiroga, sobre el estudio de la chaya.

La ofrenda, consistía en que una niña virgen, como fruto inmaculado, era la encargada de hacer el ofrecimiento en un ritual, que era arrojar fruto de la misma tierra como la algarroba, el maíz, etc., siendo ella sostenida o levantada por los indios guerrilleros, según anécdota cuando llegaron los españoles conquistadores, sintieron el sonar de tambores y se aproximaron a ver qué pasaba y comprobaron este rito, uno de los más jóvenes de los colonizadores se enamoró de la niña, pasado unos días pudo intercambiar palabras tanto en español como quechua, llegando a enamorarse, pasado esto el joven debió alejarse con sus compañeros y allí donde nace quizás la canción del nombre la niña “CHAYA”, mezclándose la melancolía en llanto en poco triste y también alegre.

Según algunas versiones, podemos apreciar elementos como, por ejemplo: seis arcos que significan los seis años, que produce o mejor dicho puede cultivarse la tierra. Un arco cruzado que es el descanso que se le debe dar un año. También podemos apreciar el bautismo de la guagua, que se hace de harina de maíz, harina de algarroba, pasas, etc., y cada uno luego debía comer un pedazo, significaba la representación de la Pachamama con un nuevo nacimiento en su gestión. El Pujllay, que no es un ebrio arriba de un burro, como actualmente se lo representa sino para ellos era una divinidad de un dios agrario, que tampoco se lo quemaba, pero si se lo enterraba con el litro de brebaje, que preparaban de los mismos frutos para que volviera a florecer en una nueva germinación, en las próximas cosechas. Por supuesto todo esto fue combinado de acuerdo a las influencias europeas, que dominaron y fueron mezclando los rituales, de los cuales en nuestra provincia algo nos queda de costumbre y tradiciones, por cuanto aún se puede apreciar el sonar de tambor o ver un topamiento entre compadres y en los pueblos se preparan para este ritual, donde salen mujeres, hombres y niños, en sus mejores caballos o burros, seguido por perros caseros, emprendiendo esa marcha bulliciosa, llevando albahaca con su aroma inconfundible, la harina infaltable y también el almidón perfumado como clavo de olor, para ser desparramada entre las comparsas y cantores que harán desaparecer su timidez porque esa algarabía llega hasta el más torvo y así con todos esos elementos se forman las batallas entre los changos y las chinitas, que se tiran todo eso a la cara para que corra por el cuerpo y poder mostrarse así con esa naturaleza y desandando rancho por rancho en busca de un cántaro de aloja fresca para los cantores; lugares donde nacen nuevas canciones. También actualmente son infaltable los cohetecillos que al explotar espantan a los caballos vivases y lustroso, azuzados por las espuelas y por la bulla, salteando acequias, charcos, a veces encabritados hasta llegar a enfurecerse. Las mujeres formando, en el centro grandes masas compacta, valiéndose de maña y empujones para “abrirse cancha”, como ellos dicen a gritos “abran cancha para que pase la hermosura” y ahí se escapan sin límites los piropos, los cariños, abrazos sin distinción de amistades, solo valiéndose de las muchedumbres endemoniadas.

Así se llega el último día que es donde más se prolifera el bullicio y quedan las coplas de una vidala chayera danzando en el aire, en el corazón de todos los integrantes dando el ánimo para seguir con el trabajo cotidiano de cada uno.

Capítulo IV

Fiesta de Harina y Agua

La chaya, esa expresión de la vida riojana, no es sólo jolgorio y carnaval. No nació así en el corazón Diaguita. Fue, desde el principio, el acorde triunfal de la tribu en la fiesta de la recolección de los frutos, la algarroba madura, las mazorcas exuberantes, el cardón florido, la torcaza arrullante, el amancay tímido y sonriente, la albahaca peinando de olores la corriente de las acequias. Simbiosis de hombre y naturaleza ante las lágrimas del cielo o al guiño de la luna que parecía nueva.

La chaya fue desde el principio gozo compartido en el corazón del ayllu (clan o tribu), alegría rumorosa, danza festiva, mensaje de amor y de acción gracias al Padre Inti dios sol, y a Pachamama diosa tierra, en el roció manso del mes de febrero.

La Rioja, tierra fiestera y religiosa se alegra en la tradición popular de sus rezos, se emociona ante el Niño Alcalde en Tinkunaco, peregrina a Las Padercitas, exulta con corazón de niño en sus navidades, canta, vibra y ríe en la chaya, soñando siempre construir en amor y paz su casa del futuro. Es La Rioja folclórica, que en sus genuinas manifestaciones populares quiebra siempre con serena pasión el tedio y la tentación del eterno retorno. De allí que, cuando los riojanos nombran a la chaya, entienden esencialmente al ritmo musical, un mensaje hecho poesía.

La chaya, es una fiesta ancestral cuyos orígenes se pierden en la lejanía del tiempo. En La Rioja de hoy esta fiesta popular está ligada al carnaval. La hibridación viene ciertamente de la época del mestizaje indio-español. Pero en la América precolombina ya existían el ritmo y la fiesta.

Capítulo V

Leyenda de la Niña Chaya

Los primeros españoles llegados a esta tierra – dice la tradición- se encontraron con una fiesta singular de agua y danza que celebraban los diaguitas. En la madurez del verano actualizaban las memorias de una niña india muy hermosa, que un día muy dolida de tristeza de su amor imposible hacia Pujllay, príncipe alegre y juguetón, desapareció en la montaña y se convirtió en nube.

Nube que cada año vuelve, para alegrar la tierra y a la tribu, y se posa en forma de rocío en los pétalos de la flor del cardón.

Por ello, la tradición la llamó “CHAYA”, agua del rocío y por ello también la chaya vendría a ser así la búsqueda ancestral de aquella “diosa india”, en la perenne espera riojana de la nube y del agua, signo de la vida.

Capítulo VI

El Pujllay

Es una voz Kakana que significa “jugar, bromear, alegrarse”. Se personaliza en un “héroe ridículo” un muñeco de trapo, desarticulado y andrajoso, que preside la algarabía popular. Sería la figura del “antihéroe”, sufriente y resignado a la desilusión-la rémora penosa de un príncipe indio Pujllay- que se enamora de la bella Chaya, nunca pudo concretar su amor por la oposición de los ancianos de la tribu y a causa de ser un joven bello e impetuoso, pero “cabeza hueca”. Desilusionado, se dedica a la borrachera, hasta que un día muere quemado en el fogón de la fiesta. Tragedia de sabor griego, que hoy aparecen en la “quema de Pujllay” y en su entierro, al final del carnaval. Es la vez la imagen del riojano sufriente, amante de la alegría de la vida, capaz de morir de amor, o por su ideal y que nunca se resigna a aceptar la mala cara de la marginación o del destino.

Los aborígenes incas, crearon una especie de deidad o dios ridículo, para celebrar en su entorno sus fiestas autóctonas. A esa deidad los aborígenes lo llamaron Pujllay, que era para ellos la encarnación del juego de la alegría, de las fiestas y más que nada de la embriaguez.

Esta creación indígena el origen del Pujllay, el muñeco ridículo, viejo, sucio y andrajoso, que aún preside las chayas en el Noroeste Argentino.

En los viejos tiempos, el Pujllay era montado en un burro andariego, al que conducía la pueblada con una procesión en medio de cantos, gritos, llantos simulados y risotadas, corriendo, haciendo piruetas y muecas, tocando tamboriles y haciendo sonar pitos, cornetas, pincullos, y toda clase de objetes pasibles de golpear.

Capítulo VII

El entierro del Pujllay

Tradicionalmente el Pujllay, no era quemado sino enterrado; la pueblada procesional, alegría un jugar determinado y cavaba un hoyo (el sepulcro) en el cual era sepultado el andrajo muñeco (el Pujllay) en medio de músicas, llantos simulados, jaleos, gritos y risas, a lo que finalmente se agregó la quema de cohetes y el juego con harina, almidón y talco. Todo batifondo desordenado era el entierro del Pujllay, como final de la chaya o carnaval antiguo. La costumbre de quemar al Pujllay, es netamente ciudadana de la Capital de La Rioja, en nuestro caso. Tanto como la forma de quemar el muñeco andrajoso y pintarrajeado lo mismo que jugar a la chaya con harina, agua y otros elementos no muy adecuados ni convenientes, son conocidos en esta ciudad Capital.

Un antecedente no muy lejano sea apuntado por el Doctor Joaquín Víctor González, en la obra “La Chaya”, perteneciente al libro “Mis Montañas”, cuando narra “acabo de la fiesta de la última noche del carnaval, uno de los centro de la rueda; los demás comienzan a dar vueltas con lentitud en torno suyo, cantando al compás del tamboril desgraciado, con especie a candombe o ronda báquica de la que aquel fuese el dios figurado, llevado todos levantando en la derecha un jarro de aloja; llegan al frente del ídolo ebrio y cada uno bebe la mitad, arrojándole el resto a la cara; la ronda sigue impasible y repitiendo cada vuelta la extraña ablución, que es saludada cada vez por risas destempladas de los borrachos y por los chillidos ásperos de las mujeres, que permanecen quietas en los bancos. El dios improvisado de la ceremonia tiene que beber casi todo el líquido que le arrojan a la boca, pues la mantiene abierto para eso, para que se la llenen los que pasan danzando a su alrededor. Así se mantiene el tiempo que le permite la borrachera creciente, sin interrumpir el compás de su tambor, a pesar de los chorros que le ahogan, que le dejan ciego y que le bañan de los pies a la cabeza”.

Afortunadamente, este cuadro pintado con crudeza por el llamado “Místico de Samay Huasi”, ha perdido vigencia en La Rioja hoy.

Después de haber realizado el trabajo, descubrimos que la chaya es un mundo mágico, que hay que saber comprender, un fenómeno social único, puede tener similitudes, con el carnaval Quebradeño de la Provincia de Jujuy, y no es lo mismo, no es un hecho aislado, sino es una cadena que viene todos relacionados en formas de eslabones.

Desde el nacimiento de la chaya, hasta la actualidad fueron sufriendo cambios como la sociedad, pero seguirá siendo una tradición que seguirá siglos y siglos a través del tiempo.

Cuando llega el tiempo de carnaval, adentro de cada riojano, vibrará en la sangre esos rituales aborígenes, como el grito desahogado, el de emborrachar las penas, donde ese duende fiestero adormecido durante un año, aflórese nuevamente en la piel.

La chaya, es un tema que se tiene que seguir investigando, por su atrapante leyenda y como nació.

Tomamos como citas, como final del Doctor Joaquín Víctor González y del Señor Jorge Sanagua y Señora.

“La Chaya es una institución, una orden con rituales y preceptos extraños, con prácticas religiosas curiosas, a la historia y a la naturaleza de la región, emparentada por vinculaciones singularísimas con la sociología de las razas de su mismo nivel cultural” Dr. Joaquín V. González.

“La chaya, es un estado anímico de un pueblo, que se ve reflejando folclóricamente, por estar dotado de matices propios del hombre todo” Sr. Jorge Sanagua y Sra.

Fuentes Utilizada:

• Padre Martín Gómez.

• Francisco Pancho Cabral.

• Dr. Joaquín Víctor González. “Mis Montañas”

• Familia Sanagua.

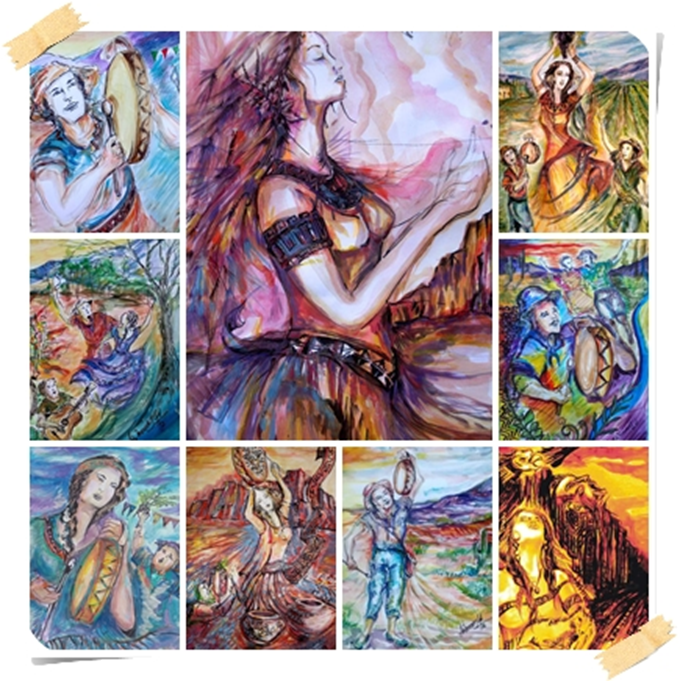

• Ada Mercedes Cid, Artista Plástica, “La Chaya”

Queremos agradecer al Autor de esta investigación CALIVA, Pedro Daniel, quien después de varias conversaciones logramos interesarlo y acordar la publicación.